喪中の過ごし方がわからない!という方はご覧ください

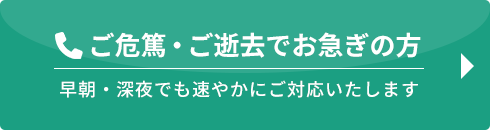

お葬式は結婚式や披露宴のように前もって予定できることではありません。大切な方とのお別れは突然訪れるものです。

そのため、あれこれやることがあったり、やってはいけないと言われることがあったり、なかなか悩ましいことがあります。

特に「喪中」と呼ばれる期間ですが、どのように過ごせば良いのかわからない方もいらっしゃるはず。

今回は、喪中の過ごし方についてお話していきます。

目次

1: 喪中と忌中

喪中(もちゅう)という言葉をお聞きになったことがあると思います。そして、忌中(きちゅう)という言葉もお聞きになったことがあると思います。

まずは、それぞれの意味を知っておいてください。

(1)喪中とは

喪中とは、近親者が亡くなった場合に、一定の期間に渡って「死を悼んで行動を慎む」ことを言います。

近親者が亡くなると、昨日まで当たり前に居た人が居なくなっていますから、誰でも現状を受け入れられない気持ちになります。ここで悲しむ人もいれば、明るく振る舞おうとする人もいます。

どのように受け入れられない気持ちを表現するのかは人それぞれですが、どちらにしても残された人が、これまでと同じ日常生活へ戻るためには、気持ちの整理をする期間が必要です。

おそらく昔の人たちも同じように考え、悲しみを乗り越え、これまでと違った生活を続けるための期間として「喪中」というものが出来たのではないかと思います。

(2)忌中とは

喪中に似た言葉として「忌中(きちゅう)」があります。

忌中も喪中も、大きな違いはありません。違いを敢えて申し上げるなら、それぞれの期間です。

- 喪中:おおむね1年間

- 忌中:仏教なら49日間、神道なら50日間

仏教では亡くなられてから49日を忌中とし、四十九日の法要を終えたことを意味しています。

宗教によって期間の違いはありますが、こちらも残された人たちが、一歩一歩決められた日数によって法要などを行うことで、気持ちを整理してもらいたいという思いが込められているように感じます。

近親者の死は、思っているように簡単に受け入れることができません。これは今も昔も同じでしょう。ですが、いつまでも受け入れられないまま過ごしてしては生活ができませんし、残された人の人生にとっても良くはありません。

そこで、期間を設けることで残された人にとって目標を定められるようにすることで、「死」という現実を受け入れやすい心の状態へ整えていけるだと思います。

2: 喪中の期間

喪中の期間についてお話していきます。

(1)喪中の期間の目安

一般的に喪中の期間は、故人との続柄によって決まります。

12ヶ月~13ヶ月であることが多いです。

こちらも12ヶ月~13ヶ月が一般的です。

3ヶ月~12ヶ月と幅があります。

3ヶ月~6ヶ月が多いです。

3ヶ月~6ヶ月が多いです。

6ヶ月~13ヶ月が多いです。

昔は喪中期間が法律で決まっていましたが、現在は撤廃されているため、昔の流れからこのような期間になっています。

(2)喪中期間があるのは何親等?

喪中期間ですが、故人と関係のある人すべてが対象ではありません。

当然、故人との関係性が深い場合は、血縁関係や親戚関係がなくても、本人さんが喪中期間を決められることもあります。

ただ、一般的に喪中期間が関係してくるのは「二親等」と考えてもらって問題ありません。

故人から見て

0親等:配偶者

1親等:父母、義理の父母、お子さん

2親等:兄弟姉妹、配偶者の兄弟姉妹、祖父母、配偶者の祖父母、孫

故人との関係性が深い場合は、3親等である「伯父伯母」「甥姪」も喪中とするケースがありますが、あまり一般的ではありません。

(3)今と昔の違い

令和の時代から考えると「それはいったい・・・」と思えるでしょう。しかし明治当初までは喪中の期間が決められていました。

先ほどの期間は、このときの法律を参考にし、令和の時代まで引き継がれている日数だと言えます。

今となっては「なぜこの日数?」と感じる方もいらっしゃるでしょう。理由は昔の制度から始まっています。

ですから、これから大きく変化するとは考えにくいです。仮に大きく変化するとなると、お葬式そのものの考え方も一緒に変化するのだと思いますし、仏教や神道という宗教的な部分の捉え方も一緒に変化するはずです。

(4)忌中の期間

忌中は、仏教では死者の魂が次の行き先を見つけるのに四十九日かかると言われているため、49日間が一般的です。

ただ、こちらも菩提寺の捉え方によって違いが出ることもあります。

(5)喪中や忌中がないことも

宗派によっては忌中や喪中がない場合もあります。

これは死に対する考え方が違っているためです。「ないからおかしい」というのではありません。それぞれの宗派の考え方を理解した上で、気持ちの整理をする期間を持つことが大切です。

3: 喪中期間の過ごし方

悩ましいのが喪中期間の過ごし方です。何となく制限が多いイメージはありませんか?

(1)お正月の過ごし方

喪中は「祝い事」「慶事」など、賑やかなことを控えるのが礼儀と言われています。

お正月ですと

- 初詣

- 年賀状

- おせち料理を囲んで賑やかに過ごす

- お正月飾り

- 鏡餅

- お屠蘇

- お年玉

こうしたことを控えるのがマナーと言われています。

祝い事を控えましょうということになりますが、何もしないのも寂しいものです。家族や親族と相談して「やること」「やらないこと」を決めていいと思います。

(2)挙式の過ごし方

従来のマナーとしては、祝い事なので参加を控えるのが良いと言われています。

しかし、仕事関係でどうしても参加しないといけないこともあります。結婚式や披露宴の日程が既に決まっている場合、キャンセルできないこともあります。

喪中の挙式に関しては、新郎新婦や家族・親族で相談して決めていいと思います。

(3)旅行

旅行は娯楽になるので控えた方がいいと言われます。でも、喪中に旅行へ行ってはいけませんという決まりはありません。

精神的なストレスが多いとき、旅行することで気持ちの整理ができることもあります。私は決してタブーではないと思っています。

ただ、現実的な部分に目を向けると、親族が亡くなられた後は様々な手続きが続きます。遺品整理などもあるでしょう。そうなると、まとまった期間の旅行は難しくなります。

二泊三日くらいの旅行なら、気分転換にもなります。

(4)喪中期間にすること

大まかには次の3つです。

[1]香典返しを送る

[2]四十九日の法要を行う

[3]喪中はがきを送る

他には、相続手続きや遺品整理ですね。年金や保険など自治体での手続きも必要になります。

4: まとめ

喪中や忌中の過ごし方ですが、大まかな期間やマナーがあります。ただし、現在の生活様式に合っているかというと、なかなか難しい部分があることも事実です。

基本、派手なことをせずに過ごされるのが一番ですし、気持ちの整理をすることに意識を向けてもらいたいです。

気持ちの整理をするために旅行が良いなら旅をしましょう。思い出の場所へ行ってみるというのも良い選択です。